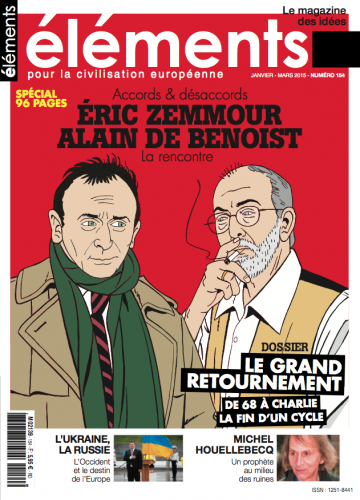

Le nouveau numéro de la revue Eléments (n°154, janvier - mars 2015) est disponible en kiosque.

Dans ce numéro spécial (96 pages), Pascal Esseyric et Patrick Péhèle nous offre un dossier sur le thème du grand retournement des idées lié à l'agonie du libéralisme libertaire, avec des articles d'Alain de Benoist, de Laurent Cantamessi et de René Lebras.

Dans le reste de la revue, on trouvera un long entretien entre Alain de Benoist et Eric Zemmour ("Accords & désaccords"), et des articles sur Houellebecq, Onfray, Foucault, Jean Jaurès, Yves Rouquette, Guy Dupré et Joseph Delteil, ou encore sur le libéralisme, la démocratie 2.0, le yazdanisme, l'Ukraine, la Russie ou le concept de multivers Et on retrouvera la chronique cinéma de Ludovic Maubreuil, la Chronique d'une fin du monde sans importance de Xavier Eman , la page polars de Pierric Guittaut et l'éditorial de Robert de Herte intitulé « Le tournant ? ».

Bonne lecture !

Vous pouvez commander ce numéro ou vous abonner sur le site de la revue : http://www.revue-elements.com.

Éditorial

Le tournant ? par Robert de Herte

Forum...

L'entretien

La langue métapolitique de Philippe Le Guillou, par Michel Marmin

Cartouches

L'actualité des idées, des sciences, du cinéma, des arts et des lettres

Chronique cinéma, par Ludovic Maubreuil

Tour d'Europe des musées militaires: Poznan, par Laurent Schang

Romans noirs, par Pierric Guitlaut

Chronique d'une fin du monde sans importance, par Xavier Eman

Sciences, par Bastien O'Danieli

Le combat des idées

Astrophysique: le temps des Multivers, par Jean-François Gautier

L'Ukraine et la Russie, par Pierre Bérard

Le yazdanisme, un paganisme kurde?, par Christian Bouchet

Accords & désaccords avec Eric Zemmour, entretien par Alain de Benoist

Le cas Houellebecq, par Laurent Cantamessi & Bruno Larebière

Les deux faces du libéralisme selon Charles Robin, par Pascal Eysseric

Critique du concept de décence ordinaire, par François de Négroni

Réponse à François de Négroni, par David L'Épée et Charles Robin

La démocratie 2.0 est-elle soluble dans le marché?, par David L'Épée

Les mânes de Guy Dupré, par Guillaume Pinaut

La dernière leçon de Guy Dupré, entretien par Guillaume Pinaut

Cher Michel Onfray, encore un effort !, par Fabrice Valclérieux

Michel Foucault, par François Bousquet

Joseph Delteil, écrivain paléolithique, par Olivier François

Yves Rouquette, l'Occitanie en deuil, par Rémi Soulié

Jean Jaurès, du mythe à la réalité, par Pierre Le Vigan

Dossier

Le grand retournement

Le grand bouleversement des idées, par Alain de Benoist

Ce qui frémit dans la jeunesse de notre pays, par Laurent Cantamessi

A nos amis anarchistes, par René Lebras

Ëphémérides